フィールドテスト中のK2F142プロトの材質は、ABS(製品化)と比べると弱いのです。

それでも、今のところ、過酷な条件下でランカーを掛けたり、実地で何千投しても目立った破損箇所はありません。

不可抗力のリップ折れが一件、岩に叩き付けての水漏れが一件、新しい重心移動システムの作動の信頼性は99%までになっています。

飛びは、既に同重量でならば、NO,1と言って良いでしょう。

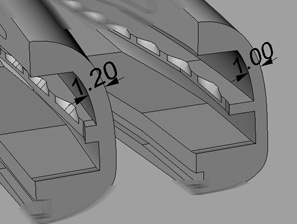

そこで、浮力の余力分の半分をボディの強化に使うことにしました。写真では、部分ですが、最薄部は1ミリのままで、力の掛かる数カ所の肉厚を0,2ミリ厚くします。

残りの浮力は当面、飛距離アップには使わず、フローティングとしての操作性のために確保しておきます。

先日の五島以前のテストのよれば、飛びは期待以上のものがありましたが、新たな問題も見えていました。

フローティングルアーでは経験したことのない遠方でのルアーの挙動です。

例えば、通常のリップのままだと、10m余計に出ているラインが波に揉まれると、それだけで任意のトレースラインから外れ、勝手に泳いでしまい、根掛かりの恐れがあります。

幸い、五島で試したリップなら(まだ欠点もあるが釣れ具合は良い)遠方でのコントロール性が格段にアップして、根掛かりのリスクが減りました。

たぶん、浮力をこれ以上落とすとロストが増えることになります。

五島では、あの大荒れの中、四人がまる二日、投げ続けて、K2Fのロストは4本でした。(内1本は残念にも魚に持って行かれた)

これを多いと言われたら、それまでなのですが、私の経験からすると、同じ条件でBKFだったら、もっとたくさん失っていたと思います。

この辺りにこだわるのは、K2Fは使っている部品からして、けっして安いルアーにはならないこともあり、できるだけロストし難いルアーを作ろうとしているからです。

元々、フローティングルアーはバイブやジグと比較すると、桁違いにロストが少なく、実質的にサイフやシゼンに優しいジャンルのルアーです。(私だと過去1年で無くしたFルアーは2個です。ジグは…)

それをもっと意識して工夫してみたいのです。

複雑な磯で、さらに10m先に飛ぶということは、ロッド操作によるコントロール範囲を超えるということでもあります。地味だけど、K2Fには、その辺りのことにも配慮がいると思いました。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

明日からは四国へ行ってきます。また報告しますネ。

K-TEN Laboratory

タックルハウスデザイナー二宮正樹がお送りします

Fテスト…風よ吹け!イヤ、チョット吹き過ぎ

ルアーテスト場所として選んだのは五島列島。航空券を買ってから聞いた週間予報では連日ベタ凪。意気消沈して、前日の予報は見なかったぐらいでした。  それが、飛行機に乗ってから、あれよあれよという間に低気圧が巨大化、着陸が危ぶまれるほどに。一気に波高五メートルの予報になったのです。

それが、飛行機に乗ってから、あれよあれよという間に低気圧が巨大化、着陸が危ぶまれるほどに。一気に波高五メートルの予報になったのです。

今回、テストに参加してくれたのは、五島出身の都々木さん(山松木)、福岡からはエキスパートの大森さんと野辺さん(福岡SEAPARADISE)。それとTHの広報junjun。

事前にjunjunから、シケマンこと都々木さんの案内だから大丈夫とは聞いていたものの、本当に予報を無視して荒天を呼び寄せるとは、私、ビックリ。でもこれ、チョット吹き過ぎじぁーないの?(^^;)。 ヒラスズキ釣りにはチョーありがたい、シケマンのジンクスだけど、一緒に船はカンベンです。

翌朝早起きというのに、釣行前夜はいつも釣り談議で深酒してしまうのはお約束。三時間ほど寝て、イザ。

一日目

一時は大荒れ過ぎて、さすがの五島でもキツイのではないか、と心配しましたが、そこはシケマンの的確な場所選びで釣り座は確保出来ました。

幾つかポイントを回り、テスト対象のK2F142、TKF130typeR(二本フック)等を試して貰います。逆風を突いてのK2Fの飛びに皆、驚いてくれました。でも魚はマダです。

動きがあったのは、真っ昼間の十一時頃。全員の姿が互いに見える範囲で、思い思いの磯に散ると、ほどなく全員の動きが活発に。

特に野辺さんのCPSの曲がりが大きい。かなり強引なやり取りをしていると思ったら、何故か途中から手間取っています。後で聞いたら、K2Fを丸飲みしていたのが、途中で口から飛び出て、辛うじて引っ掛かっていたとのこと。それにバーブレスということを思い出したからということでした。 揚がったのは八十七センチ八、五キロ(○○グリップ計測)のデップリ身厚のある五島ヒラスズキ。野辺さんの四年ぶりの記録更新です。オメデトー。

揚がったのは八十七センチ八、五キロ(○○グリップ計測)のデップリ身厚のある五島ヒラスズキ。野辺さんの四年ぶりの記録更新です。オメデトー。

その後、大森さんのTKF130にも良型がヒット。この日は、数は少なかったものの全員ヒット。この難しい状況下、私は大満足です。

夜は、ルアーについての意見交換。K2Fの威力と問題点が鮮明になってきました。明日はそれを確かめねば…。

二日目

まだ、行き過ぎた風波が収まりません。 それにしても、皆さんの釣り方は参考になります。地元特有の実績場所を迷わず回るシケマン。でも我々に釣らそうと無言で譲ってくれているのも彼ならでは。ヤサシイヒト。

大森さんは研究熱心で、タフ。毎日三時間も寝てないのに精力的に動く。で、ちゃんと釣ってくる。自分のスタイルがあります。

野辺さんは、初日のヒーロー。本当に楽しそうに釣りをして、夜は我々を語りで笑わせてくれる。手足が震えたと言ってたけど、あれは彼にしか釣れなかった魚です。

朝はボチボチといったところ。欠航していたフェリーが動くと聞いて、午後から嵯峨ノ島に渡って、二時間程、海岸全面大サラシの中での釣り。

美しいところです。私はしばらく高台から帽子を押さえながら皆さんの釣りを眺めていました。全面サラシでポイントが判りづらい。目線の高さの白波のタイミングを読めれば、なんとか釣りになるようです。シケマンがランカーサイズ掛けて、惜しくもバラシ。

この日は、私の八十センチぐらい、五キロぐらいのヒラが大きい方で、特大は出ませんでした。でも、ルアーテストには相応しい日でした。何を投げても釣れるんじゃ、意味無いですから。

というわけで、フィールドテストとして有意義な釣行でした。TKF130typeR(二本フック)は、このまま出しても大丈夫だし、K2F142は、新たな可能性があることにも気付くことが出来ました。実現するのは私の責任。

都々木さん、大森さん、野辺さん、五島の友人の皆さん、お世話になりました。junjun、ごくろうさま。また、お会いしましょう。

五島の手延べうどん、旨いです。

Q&A…BKLMの使い方等

ハンドルネーム、ツネオさんからのご質問です。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

いつもお世話になります。

高知県の中東部でルアーフィッシングを楽しんでいる31歳です。

出勤前の朝マズメに近くの海岸でスズキなどを狙ってます。

BKLM115、140のボディーの太さが好きでよく使いますが

使い方がよく分かりません。

近くのきれいな川で泳ぎをよく確かめてますが

なんともいえない動きです。

出きればどういうアクションやスピードで誘えばよいか

またどのような状況での使い方か教えて頂けませんか。

素人の中途半端な質問ですみませんが宜しくお願いいたします。

*エッセイ色々考えさせられながら読んでます。

ぜひBKLMで思い出の一匹を。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ツネオさん、はじめまして、二宮です。

メール、並びにBKLMのご使用、ありがとうございます。

BKLMは、タダ巻きでも釣れますが、(夜なら単純にゆっくり引けば良いのですが、明るい時のようなので)波の具合で引き方があるのです。

イメージとしては、ルアーを静水でゆっくり(ギリギリ泳ぐぐらい)引いたときの抵抗感を覚えておき、波に押されれば早めに、波のパワーが落ちたり、引かれればゆっくり、あるいは止めて、だいたい一定の抵抗感になるようにキープする、という引き方があります。

こうすると、表層付近をルアーが自然に泳ぎ、ミスバイトも減ります。

BKLMは中速だとかなり潜るので、その強みを生かして、ある程度の波でもくい込ませることができるし、その後、緩めながら引けば、浮いてきます。

まずは、任意の泳層を意識して、引いてみてください。ポイントが絞れているのなら、ストップアンドゴーもいけます。

抵抗感を無視して引くと、潜りすぎたり、泳ぎすぎたり、動かなかったり、早すぎたりして、よほど活性の高いとき以外はマイナスの影響がでます。波のあるところでは、水の位置に対して、一定速で引くには、(つまり、同抵抗感)早く巻いたり、遅くしたり、むしろ手元は忙しいものです。(例外はあるもので、高速トゥウィッチが効く状況もありますが、マレです。もちろん青物には有効です。)

なお、川のような淡水域で、BKLMを引くと、比重と抵抗の関係で、泳ぎが小さめになります。純海水だと、それより、ゆっくり引いても泳いでいます。

ツネオさん、別にお送りした、地域限定のアドバイスを含めて、問題は解決したでしょうか?

募集…あなたの思い出の一匹‐5

ハンドルネーム、ryuさんからいただきました。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ルアーでの魚釣りを始めてから32年、中学生の頃でした。

今だに釣友で一緒にヒラ釣りを楽しんでるMにバス釣りを教えて貰ったのがきっかけで、

当時の外国製ルアーしかなかった海での釣りを始めるまで、そんなに時間はかかりませんでした。

大人になり、まともな釣りが出来るようになり初めての80UPをこのB/Oチャートバックで・・・・・・

足が震えました。正直な所どうやってファイトしたかランディングしたかまるで憶えていません。

ただ海にザブザブと入ってびしょ濡れになって魚を抱きしめた事だけは、いい思い出です。

絶対的な飛距離のアドバンテージとバランスの取れたボディ。実は魚より先に僕が釣られていたんでしょうけど・・・

今でも私の釣り部屋の傍らからそのスズキは、私を見つめています。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

びしょ濡れで魚を抱きしめた、以外は憶えていない、と。

憶えていないほどの思い出って、スゴイです。ありがとうございました。

K2F142現況……フルムービングメインウエイト

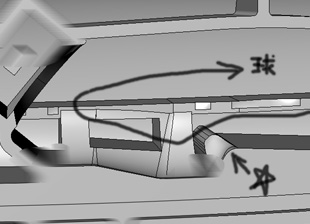

今度のK-TENシステムは、旧BKFの40%増しの重さのタングステン球を使います。既存の方法だと耐久性に難があります。そこで。

今度のK-TENシステムは、旧BKFの40%増しの重さのタングステン球を使います。既存の方法だと耐久性に難があります。そこで。

◇泳いでいるときは、2球が固定。ただし、それぞれの球は円状の皿の上を横ブレしています。皿のRはそれぞれ異なり、2つの球は別個の周期で動くため、同調と破調を繰り返します。

◇次にリトリーブを止めて、ピックアップの時。水に、くい込むリップだと最後にひと泳ぎして、ハエ根にガッチリなんてことが。

そこで、ルアーに角度が付くと、早々と1個は後方へ。海面から抜けやすく、ロストし難くもなります。素早く、チョイ投げというときにもバランス上、都合が良い。

◇キャスト時、振りかぶると、ナナメの磁石に着いていた残りの1個が開放。あらかじめ、後部にある球と合流します。プラ部分には直接ぶつからないので耐久性がアップ。金属同士のこぎみ良い、ガチッという音を発して準備完了を知らせます。

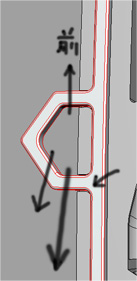

この際、苦心したのが写真のところ。

今までの方法だと、磁着している1個目の球を開放すると、2個目の球を固定する段(☆)にぶち当たって、投入を繰り返すと、すり減ってしまうし、破損の怖れもある。そこで、磁石をナナメにして、開放方向を常に背側になるように誘導します。つまり、球は行くときと帰るとき、別ルートを通ります。今のところ、作動は90%確実になりました。本型までに100%にするつもりです。

フルムービングの名のとおり、2個の球は、静かにそれぞれの役目を、それぞれの局面で健気に果たします。

Fショー発表時からの改良箇所は、写真(ボカシが入るのはご理解ください)を良く見ると、位置、厚さ、R等、非常に微妙ですが、解ります。

6月18日…自選エッセイ集より【20】

私は新宿で生まれてから、渋谷に住み着く間に、神奈川県の稲田堤という多摩川の畔に居たことがある。幼稚園と小学一、二年までの数年間なのだが、その頃の記憶が近頃は妙に蘇る。

私は新宿で生まれてから、渋谷に住み着く間に、神奈川県の稲田堤という多摩川の畔に居たことがある。幼稚園と小学一、二年までの数年間なのだが、その頃の記憶が近頃は妙に蘇る。

長らく、他人の人生を眺めているような気持ちになる期間だった。旅先へ向かう家族全員が乗るルノーが、二台の大型トラックに挟まれるという、第一回目の大事故で頭を強く打ったからなのか、あるいは、子供心には余る体験を、記憶から抹殺しようとしたときに、その周りの思い出も巻き添えになったからだと思う。

その人生の中でポッカリ空いた隙間が、一年前、親父を亡くしたことをきっかけに徐々に埋まっていくように感じている。 自分の心の内など、すっかりお見通しのつもりでいたから、これは意外だった。真にトラウマというのは厄介だ。それ以上の何かが起こらない限り、それがあったことさえ気付きもしない。

人生の時間と空間というものは、歳を取る度に加速して狭まるものだから、現在の一年より子供の頃の一年のほうが,遙かに長く、広い。大人になってから記憶を頼りに思い出の場所へ行くと、全てが小さく見えるのもそのためだ。道路の幅。校庭。樹木や塀。そして人も。かつては、チューリップでさえ腰の高さまであり、時間の進行は、もどかしいほど緩やかだった。子供は、僅かの時間に何度も笑い、何度も泣くことができた。 その膨大な思い出が、現在の大人の私に雪崩れ込んできて戸惑うばかりだ。

梨園に囲まれた我が家の、一本の登れば折れる柿の木。畑の赤紫色のレンゲの群生。五円で買えるコロッケ屋さん。多摩川に直角に交わる大通りの中央分離帯の延々と続く桜並木などは、まだあるのだろうか。

空いっぱいの桜が舞う中を、誰かが、親父の所へ行こう、と言って、小さな私をバイクの荷台に乗せて飛ばす。突き当たって土手を上ると、大きな多摩川を見渡せるのだ。川を下って、しばらくいくと、面積ばかりが広い段々畑のような中之島の堰堤がある。バイクは、そこに親父が居ないことを知ると今度は上流に向かう。オフロードだから、お尻が痛かったが、それ以上に楽しく気持ちが良かった。将来、私がオートバイに乗る遠因は、ここにあったのかもしれない。

川の中州に独り人影があり、それが親父だった。鮎の季節でもないのに胴長、今で言うウェーダー姿だったから、どんなに遠くてもすぐに判る。他の釣り人は、もっと釣りやすい所にいて、そんな格好をしていない。

時折、長尺の竹竿が掲げられてキラリと魚が光る。そして気配を察するとしか思えないのだが、遠くにいる我々にすぐに気付いて手を振るのだ。

それにしても、私を親父の元へ送ってくれたこの人は誰だったのか、また何で親父はいつも川にいられたのか、聞く機会が無くなってしまった。

記憶の喪失が解けてきて確信したのだが、この時期程、父子一緒にいたことはない。私は、この土地も、川に佇む親父の姿も好きだった。再び、都会に戻るとき、車の後部座席で一生に一度というぐらいに泣き腫らしたものだ。

渋谷には魚のいる川が無く、子供同士の遊びの質がガラリと変わった。このあたりからの記憶は鮮明である。釣りのほうは、海に行くことが多くなった。親父との思い出は、ほとんど釣りの中にしかないのだが、残念なことに、それも十四歳のときに途切れてしまう。第二の大事故が起こったのだ。。

早朝、親父と二人でイナダ釣りに行く途中、大船というところで居眠りタクシーに正面衝突されて、そのまま仲良く入院することになったのだ。

今初めて思うのだが、親父の身になってみると、自分の運転する車の助手席で、シートベルト無しで二度までも血だらけでボロボロの息子を見ているわけである。尋常な気持ちではいられなかっただろう。 私はと言えば、顔面はガラスでメチャメチャになるし、一時的に目も見えず、前歯も何処かに飛んでしまった。後日聞いたところでは、まるで破裂したスイカのようだったという。

将来の不安など全く無い時に、この体験は重かった。見舞いに来る人が私の顔を見て、卒倒しかけるのだから堪らない。

幸い、失明することもなく、優れた医者のおかげで、幾つかの後遺症を残したものの、なんとか復活した。ただ、半年たってもまだ顔からガラスの破片が出てくるのには参った。私は本当は、もう少し整った顔立ちだった?ノダ。

一年が過ぎ、この間に精神面で大きな変化があった。私はそれを受け入れた。

久しぶりに、親父と釣りに行くことになり、二人が選んだのはイナダ釣り。また同じ道を通ることになる。ただし、今度はシートベルトをガッチリ締めた。さすがに事故現場を通るときは緊張したが、二人は顔を見合わせて頷いたものだ。言葉は無かったものの、お互いが何を思っているかは判った。

この日は、先の不運と帳尻を合わせるかように、爆釣だった。二人の満足感といったら、二度と味わえないものであった。そして、何故か、これ以後親父とは一緒に釣りすることが極端に少なくなった。おそらく変わったのは親父ではなく、私のほうである。

あれから三十年というもの、相談事のひとつも持ち掛けたことのない、カワイクナイ息子を、親父は何を想って見ていたのだろう。歳を取ってからは、いつも海の側に居を構え、晩年はお気に入りの熱海で夫婦水入らずで暮らしていた。

死期が近づいていることを知ると、自宅へ帰りたがり、病院関係者を困らせたようだが、薬をボイコットしてまで我をとおした。自宅のベットからなら海が望めるからだ。母の勘で、亡くなる一日前に呼ばれて、しばらく二人きりになれた。夕刻に、一瞬晴れ間が覗いて海が光ると、とても満足そうだった。

その晩、父は、母と添い寝すると、二度と起きることはなかった…。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2003年7月に岳洋社さんの「SW」に掲載されたものです。三日前、何で家族が一時期、多摩川の畔に居たのか、初めて母に聞いてみました。(母は私が文章書いてるなんて知らない)新宿で三歳の私が行方不明になったからだという。ボクのために…。花園神社で保護?捕まったそうです。……この第20話をもって、エッセイのアップは、しばらくお休みします。

ヒラスズキありのまま…自選エッセイ集より【16】

四年前(95年)、魚が好きで堪らないといった感じの海洋生物の研究者と会う機会があった。彼に、あるヒラスズキの事を話したら、笑われたことがある。

四年前(95年)、魚が好きで堪らないといった感じの海洋生物の研究者と会う機会があった。彼に、あるヒラスズキの事を話したら、笑われたことがある。

話が佳境に入り、私はつい、同魚種でもたまに性質どころか性格が異なるものがいる、と断言してしまったからだ。

魚の研究者にとって、スズキはスズキであり、ヒラメはヒラメだ。分類学上、頑固なヒラスズキⅡとか、ほとんどマルのヒラスズキⅢとかはいない。

当日は研究所で飼っているスズキ、鯛、ヒラメをはじめ、実に多くの魚の生態や餌付けを見せてくれた。どの魚も飼い慣らされたコイのように人に寄ってくる。カレイなどは愛嬌さえ振りまきそうだ。まさしく研究者の言うとおりの魚たちだった。

私が知るヒラスズキはこんな食い方をしない、と言ったらまた笑われた。それでも研究者はやはり同好の士、私の話す魚に強い興味を持ってくれた。そこで、後日、「スペシャルヒラ」を持ち込むことを約束した。

◇捕獲

それから二年。実は一年目は、捕獲には成功したものの、大き過ぎたり、輸送で失敗したりと散々だった。生きたまま研究所に持ち込むという作業を甘く見ていた。また、見た目、傷ひとつ無いヒラが数日後から無惨な姿になることを見て呆然としたものだ。原因を探り、捕獲方法を改めた。(このことが‥リリース方法の確立を願って‥という原稿に繋がった)

そして、ようやく私の思うところの、将来、居付きになりそうなヒラスズキを捕まえたら、研究所にはすでに九州産の小さなヒラフッコが数匹確保されていた。それも河口近くに生息していたものである。比較するには丁度良いかもしれない。

私のヒラスズキ像が確かなら、その後に捕まえた数匹と併せて研究者を驚かせるはずである。そうでないと、私の思い込みということになってしまう。

いずれにせよ、もうすぐ彼等が証明してくれる。

◇耳石と体色

ヒラスズキそのものについては、魚類図鑑を調べればおおよそのことは解るようになっているが、まだ、マルスズキとの違いはある。

まず、耳石(85センチで2センチぐらい)を見ると、マルに比較して厚く、丸く、しっかりしている。外見が似ている割には違いが大きい。行動形態の差が目に見えるようだ。多分、行動がマルっぽいヒラは、ここもマルに近い部分があるはずだ。(リリースが多く、サンプル数が少ないので確信はないが)

そして、体色は、意外なことにある程度は魚自身で変えることができる。モノトーンだから判りづらいが、ブラックバスの模様のようにかなり変化する。

また、全般に本隊の群れが大きい程、それぞれの個体の色が明るくなり、群れが小さくなるほど暗い色合いになる。これはマルスズキも同様だ。昔、よく居たデカくて真っ黒の魚体は居付きのヒラであり、あまり群れでの行動はしない。入れ食いのときは、たいてい明るい銀色の魚体が多くなる。

また、四国で釣ったヒラは、背がグリーンがかっていたが、房総ではあまり見かけない色だ。

そして、耳石近くの脊椎をシメると、ごく稀に一瞬のうちに色を失い、アルビノ状態になる。それが、完全に息絶えると元に戻る。体表そのものに色が付いているわけではないのだ。

注意してみると、ファイト中にも変色するが、初めの一匹が小さい割に黒っぽかったら、ほぼその後の釣りが判ってしまうので、期待感を損なうかもしれない。 ◇証明

さて、あのヒラスズキを研究所に委ねてから半年後。

研究者から困惑と喜びの混じった声で電話があった。それまでも海水(魚体)との温度差がある素手で触った魚体の生存率が低いことと、完璧な方法で捕獲した数匹については元気であることの報告は受けていた。

性質については、やはり私の言うとおりだったという。我がスペシャルヒラは、他の魚種はもちろん、河口のヒラとも違って、人前で餌を取ることを拒否し続けていたのである。

これだけ毎日世話をして、人に慣れない魚は珍しく、特に形が似ているスズキが簡単に餌付けできることからして、驚きを隠せないようだ。彼は人に媚びないこの魚を好きになったという。

この後、ヒラメやスズキ、コチについても、ある場所で、特定の方法で釣れた物は、性質や魚形が異なるという私の話を真面目に聞いてくれるようになった。(腹が雪色の空飛ぶヒラメのことさえも) しかし、困ったことに、あまりにも頑なな性格の魚を持ち込んだものだから、必要以上に餌を拒み過ぎる。仕方なく、すでに餌付けの済んでいる九州産やマルと同居させて安心させたり、様々な工夫をしたようだ。安定して餌を食うまで二年を要したのである。

現在は、天然循環海水と太陽光、人工サラシ風のアブクとシェードに守られているが、相変わらず人が来ると定位置に隠れて、こちらを伺っている。(この数年後、大きくなって元気なまま海に帰した。)

磯に立つときは、このことを忘れない方が良い。

◇個性

同一魚種で性質の違いが認められるのを環境だけのせいにすると、とりとめのない話になってしまう。だから、あえて一言でいえば、単純に群れ単位で親が違うからだと思う。

餌釣りのようにほぼ一定の釣法では、魚の反応も一定で、性質の違いはなかなか感じられない。ポッパー、ジグ、ミノーと幾つもの手段を持つルアー釣りだからこそ確かめられることだ。

一匹の親が産める卵の数が何万個、生き残るのはその数%のみ、という説明がよくあるが、それはあくまで数字上のことである。

実際の海を見続けていると、状況によっては一匹の親が産んだ卵のほとんど生き残ることもあれば、反対に一匹残らず死んでしまう場合もあるというのが自然であるように思う。残酷なほど偏っているはずだ。

浮遊卵であるシイラのような魚の同サイズの群れは、たった数匹の親しか持たない可能性すらある。

その年、その季節、その群れで、共通の遺伝子を持つ魚体が固まっているのなら、性質にも偏りが生じ、釣法にも違いがあって当然だろう。そして、個々の魚の性質が、現場で当日の海況と複雑に絡み合っているわけだ。

◇ありのまま

今年の微妙な海況は、今後どう展開するのか見ものである。十月だというのに庭の桜が狂い咲きしたのも気に掛かる。 確か、かってこのような年の数年後、房総ではヒラフッコがたくさん釣れた覚えがある。楽観的なのはルアーマンの宿命か。

釣れるにせよ、釣れないにせよ、ありのままを丸ごと楽しもうと思う。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

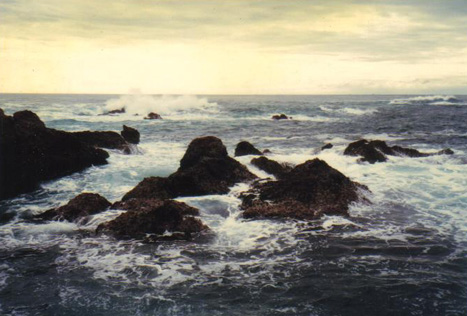

1999年1月に岳洋社さんの「SW」に掲載されたものです。中に、背がグリーンがかったヒラは房総では見ない、とありますが、去年あたりから稀に見かけるようになりました。二十年以上、ヒラをやっている南房の友人も初めて見たと言っています。ここ数年、西日本で釣ったことのあるような雰囲気の魚体が目立ってきました。これも、アレのせい?(冒頭の写真は、房総中でヒラやマルが数多く釣れた日の海)

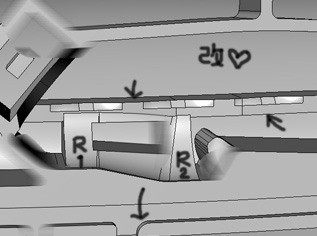

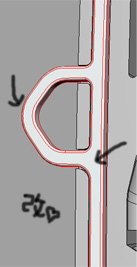

K2F142現況……トライアングルアイ

今日は、大きな魚や根掛かり時に、強大な力の掛かる腹部のアイについてです。

今日は、大きな魚や根掛かり時に、強大な力の掛かる腹部のアイについてです。

Fショー発表から、トライアングルアイの熟成が進みました。少しラウンド化して、後ろに近いほうのみ太くしました。

力は少しでも根元に近いほうで受けたほうが強いのです。強くなれば、その分、細く軽く出来ます。カッコウの違和感を別にすれば、良いことだらけなので採用しました。

飛行時のフックの暴れを軽減する効果や、ねじれにも、リングとの回転許容範囲が若干広くなります。

このアイデアの元は、昔、北岳バットレスでロッククライミング中、墜落して、次々とハーケンが抜け、最後に偶然に差し込んだだけの一本のハーケンが堪えてくれた経験から、です。(今だに夢を見ることがある)

岩にガッチリ打ち込まれたハーケンも、サイズが合わず飛び出していれば、案外脆く、グラグラでも横溝に根元まで差したハーケンは、人一人分の数十メートルの落下衝撃に耐えました。

異国の釣り師と……自選エッセイ集より【15】‐S

今まで、国内の釣行記は幾つも専門誌などに発表してきたが、海外での経験を話したことはなかった。(96年時点で) 理由は様々だが、主に私の志向が、リゾートのガイド付きの釣りとは離れているせいだろう。

今まで、国内の釣行記は幾つも専門誌などに発表してきたが、海外での経験を話したことはなかった。(96年時点で) 理由は様々だが、主に私の志向が、リゾートのガイド付きの釣りとは離れているせいだろう。

そこで、今回は、大物の話はともかくとして、印象深かったアメリカの釣り人達との交遊のひとつを書こう。

相手は、リゾートで会う外国人ではなく、日本で私達が普段、浜や磯からシーバスを釣っている時に会うような人達である。

彼らの日常の釣りが知りたかったので、ロス近郊の海岸から、バハ半島にかけて、浜の投げ釣りから、三千円程度の乗合船、ベニヤ船でのルアーまで同行してもらった。

中にはひと月もトレーラーを引いて日本縦断ぐらいの距離を釣り歩く猛者もいる。(アザラシの入れ食いとか面白い話は多々あるのでいずれお話しする)

後々わかったことだが、本当に打ち解けたのは三度目からで、彼等にしてみれば、それまで異国からわざわざ釣りに来た私を、観光客相手の愛想で迎えたにすぎなかった。

私のほうも、長らくアメリカ人というのは、やはりハンバーガーの国で、何処か大雑把で、白黒はっきりさせないと付き合えないと勘違いしていた面があった。 乗合船で、チップを払って助手に魚をさばいてもらうと、豪快に、白身魚ならヒラメも鯛系の魚もイシモチ系の魚も、一緒くたで同じ袋に入れてしまう。この国の食文化を疑っていた。

目が醒めたのは、ベトナム帰りの釣り師何人かと知り合ってからだ。

言葉で伝えきるのは難しい話なのだが、荒っぽい人もいる反面、異様に優しい人がいて、魚の扱い方ひとつとっても違うのだ。リリース云々ともまた別の話で、もっと本質的な、命に対する深い態度といったものである。

きっと、この人は誰も見ていないところでも何気なく、あのような魚の持ち方をし、速やかにシメることだろう。

よく日本人は、白黒明確にするのが苦手で、ワビ、サビ、曖昧さが身上で、アメリカ人はその逆だと思いがちだが、彼等にもグレイな部分は在る。しかも日本人より重いグレイだと思う。

あれだけの人種混淆の中で、微妙な違いを際立たせず互いに上手くやっていくために、その表現方法を持つことを、あえて拒んだようなところがある。

ビジネスや観光でアメリカ人と付き合うと、このグレイな部分が見えないので、失敗もあるだろう。いや、もしかしたら何に失敗したのか気付かないかもしれない。(私も過去二回はそれなりに仲良くなったつもりでいた)

季節を変えて、共に釣りをすること三度目で、私はようやく理解できた。

それと同時に、彼等の中で、今まで相手にしてくれなかった名人が、明日帰国という日に、ロス近くのレドンドビーチで、ごくありふれたシャローの釣りに誘ってくれた。

何から何まで、まるで作法でもあるかのように教えてくれた。もっとも素直になれた一日だった。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1996年3月に(株)週間釣りニュースさんの発行した媒体に掲載されたものです。乗合船で、ジャックポット(その日一番の大物を釣ると次回の船代がタダ)取れたのですが、その決定方法が、ライバルの魚を見せ合って、周りの拍手の大きさでした。

ギャップ4…自選エッセイ集より【14】

◇ギャップ一

◇ギャップ一

大阪の夜、編集長との泥酔中の約束から始まった、このエッセイだが、本来の私は文章を他人に読まれることが、大の苦手なのだ。

高校の時、滅多に提出したことがない作文を、突然、ことわりもなくクラスメートの前で、先生に朗読された。いつも最後列に陣取って、授業非参加型のけっして優良とはいえない生徒に視線が集まった。私は、これ以上ないぐらい赤面し、全員が、その内容と私とのギャップに戸惑ったように見えた。

なにせ、チェーホフの愛について書いてあったのだから。さらに私にとっては、それは感想文の形を借りて、クラスの中のたった一人を相手に、うち明けられない想いを綴ったようなものだったのだ。

当日、その肝心な相手は、病気で欠席していたことだけが救いであった。

とにかく、それ以降、私は文章を書かなくなった。年賀状も、母親への返事さえも。もちろん、課題の作文も白紙で提出し続けたが、何故か叱責されることもなく、無事卒業できた。少しはデリカシーのわかる先生だったのだろう。

それから十年以上が過ぎ、たった一度だけ出席した同窓会での出来事が、その頑なな気持ちを融かしてくれた。

当時、秀才であまりつき合いもなかったクラスメートの一人が、歩み寄り、何と、あの時の事を覚えているばかりか、内容に感動した、と言ってくれたのだ。

確かに私にとっては重大な事だったが、他人にとっては単なる十分間である。本人でさえ忘れていた事なのに、あれが屈折したラブレターであることにも気付いていた。全力で描いた絵であっても、感動したなんて言葉は滅多に貰えなかったので、そんなにダイレクトに、しかも十年も経ってから言われて面食らってしまった。

他人と、私とのギャップは思ったほど広くはないことを、そのとき知ったのだ。こうして私は再び文章を書けるようになった。

◇ギャップ二

画商の世話になっていたことがあり、その間、色々な人間模様を見聞きした。

経済バブルが始まり、株の上昇と共に、絵画の流通も盛んになり、日本企業が海外の有名な古典絵画を、法外な値段で買いあさって、世界からついでにひんしゅくもかったりしていた。

懇意にしていた画商は、そこまでのスケールはないが、それでも目前で次々と高額の絵の取引を見ることができた。画廊には、絵を動く不動産としてしか認知していない海千山千の人物や、大中小の社長達が大きな外車で乗り付けていた。

私は初め理解出来なかったのだが、どうも絵というものは、冷蔵庫や家を所有し、高級車を乗り回し、生活が充実してくると、ハテ、他に何かあったっけと最後に買うものらしい。稀にそれがクルーザーだったりして順番が狂うのだが、洗濯機より先になることはないのだ。

さすがのお金持ち達も、車のセールスになら、声高に一番高い車を持ってこいなどといっても、せいぜい数千万単位だから強気だが、画商に一番高い絵を、なんていったら上限が無いから、どんな人でも商談に入るとビビルものなのだ。だから、この時の画商は税務署より客の資産について詳しかった。

やがてバブルが崩壊してくると、それこそ一斉に以前買った絵を、買い戻せとやって来る。今度は、家にある物の中で、一番先に処分するものになるのが絵だから、その急ぎ具合で状況が判る。画商が、あの会社は危ないというと、しばらくして本当に倒産するのだった。そんな、世間を知り抜いた画商も、買い戻しに耐えられず、潰れてしまった。

私はといえば、この時期は世の中の喧噪をよそに、有り余る静かな時間を、魚と糸電話で対話するような釣りに費やしていた。バブルはサラシのように頭上を通り抜けただけだった。

また、美術団体と縁のなかった私は、それまで有名画家との面識が無かったのだが、この間に本人と会えたのは貴重な経験だった。

ダイナミックで壮大な絵を描く人が、性格までそうであることは滅多になく、ほのぼのとした絵が多い画家が、実は厳格で野武士のような人物だったりする。そしてまた、金を預けるという概念すらなく、引き出しに束になった現金を無造作に入れている絵描きもいれば、金勘定の知識が銀行員並みの芸術家もいた。表現した物と一致する人物は、何人もいなかったのだ。

持っていないものを望む気持ちは判るし、どちらが本物かということにも無関係だが、彼らの表現したものとのギャップは、私にはあまりに広かった。

◇ギャップ三

前の方で、流れに任せて人物批評のようなことを書いてしまった。ならば等分に、自らのことも語らねばならない。

いまの私は、ルアー作りや釣りをもって、表現していることになる。絵を描く時と同じエネルギー源を用いているから、両方同時にはできない。少ないながら注文をいただいているが、しばらく応えていない。自ら、精神的なケアが必要な時描いているぐらいだ。

TKR130というルアーが出来て、友人に見せたら、Mシリーズと同じ人がデザインしたとは思えないと言われた。これも、Mも必然の形態と思っていたから、意外な意見であった。

デザインにあたって、魚や自然が教えてくれた、動きなどの機能的なイメージがあり、それにまっしぐらに近づこうとしているだけだ。まず外見から入って行くことはなく、(Mの細身だけは、ユーザーの意見を取り入れた。)中身と一緒に、四散している要素すべて同時に、頭の中の腕力で強引に固めていくような手法はどれも同じである。

そして、それ以外の形にはなり得ないというところまで、余計なものは徹底して削いできた。もっとデザインを遊べば、という意見もあるが、そうゆう物体は世の中にたくさんあるので、イヤだった。こうゆう方法で作るルアーがあったっていいのじゃないかと思ってきた。

さて、ここには本人とのギャップがあることは明らかだ。私は、時に理論的、理性的であるけれど、生活自体は整合性、合理性、効率性といったものとは無縁の生き方をしてきて、見回せば、身の回りは余計なものばかりだ。やはり、形になったのは、性格ではなく、その願いの方だったことになる。

◇ギャップ四

この頃、インターネット上で、ハンドル名しか知らなかった人達に会う機会が多くなった。物書きのプロは少ないから、文章そのままの人がほとんどだが、中には優しそうな文章を書く人が、ちょっと違っていたり、反対に攻撃的な印象を受ける文体の人が、実は穏やかな人だったりする。

以前の私なら、その文章的な外見と本人とのギャップに戸惑ったはずだが、今はそれをギャップとは感じていない。ルアーマンというだけで、他人とは思えなくなっているのだ。

他者とのギャップを覗くことは、苦しいときもあるが、自覚し、ありのままを認めることが出来れば、それは、たとえ深くても、風通しのよい裂け目にすぎなくなる。埋める必要も無くなるのである。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2002年7月に岳洋社さんの「SW」に掲載されてものです。ギャップ一は載せるの迷いました。でも、今こうして文章を人様に読んでいただけるようになったのも、アノおかげなのも確かなこと…。